業界動向INDUSTRY TREND

食品・消費財FOOD / CONSUMER GOODS

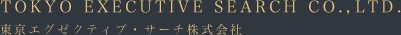

採用難易度:2.0

採用難易度の見方について

業界分析レポート(消費財)

REPORT

消費財業界は生活に密着した商品を扱っていることから、一般消費者への高い知名度を持つ企業が多く、好不況に関わらず一定数以上の新卒志望者を、常に集めてきた伝統を持っています。

一口に消費財といっても、食品や飲料、化粧品、トイレタリー等分野は多岐に渡り、それぞれに固有のトレンドや係争点も存在します。ただ採用動向という視点から考えると、日系と外資系、この2つに大別し俯瞰することで、業界の全体像を把握することが容易になります。

まず日系消費財企業ですが、国内で急速に進む少子高齢化と、それに伴う将来の内需の縮小の影響を、最も受けるのは自身の業界であるとの強い自覚があります。日系企業の各経営陣は相当の危機感を持って、人事戦略を慎重に長期間構築しており、年齢層の歪みや綻びはあまり目立つとは言えません。新卒採用が主な採用であった長い伝統から、理想に近い年齢のピラミッド型組織が維持されていて、特に中上位ポストの空白の発生は極僅かであると言えるでしょう。

また他業界と比較しても、イノベーションや改革に対する取り組みが力強いものだとは言えません。新規事業へのトライ・アンド・エラー、大胆なリストラクチャリングへの動機は淡く、業界全体に保守的であるといった印象が長年見受けられます。

このため中途採用市場における流動性が乏しく、特にエグゼクティブクラスのポジションにその傾向が強くなります。

このような状況を踏まえ、日系消費財業界でキャリアアップを目指す候補者には入念なリサーチに加えて、転職活動が長期化することを前提とした周到なキャリアコンサルティングが求められます。

逆に企業側からは、稀有な買い手市場であるとも捉えられます。多くの人材を比較検討し採用することが容易い状況にあるため、幾つもの希望条件を満たした人材の確保に漸進的に取り組むことが可能です。

ただし同業界においても工場長、生産技術、品質管理等の専門職に関しては例外です。

技術とマネージメント、経営視点等の重要なエレメントをバランスよく持ち合わせた人材の絶対数が少ないため、優れた専門職人材の登用には各社根強い採用熱を持ち続けています。

同時にこれらの専門職人材は、各種媒体への登録や露出も少なく転職という選択肢を潜在的に放棄している場合が過半を占め、需給ギャップは大きく乖離しています。

また将来への投資として、海外市場への進出を模索する傾向は断続的に続いています。このため年度での上下差はありますが、海外事業の統括、海外営業の責任者、現地マーケティング等、主に海外でのキャリアや経験をもつ人材の採用にも、相応の困難を伴うことが予想されます。

これらの職種に強い採用熱を持つ企業には、リテーナー型サーチが最適であるかもしれません。

人材コンサルティングや候補人材の深耕発掘を伴うリテーナー型サーチでは、自社やエージェントベースの採用ではエンカウント率がとても低い、転職を初めて考えるような人材とのコンタクトが期待できます。またそれらの希少人材に関する詳細なリサーチレポートは、今後の自社の人事戦略を考える上で、重要な価値のある指標となるでしょう。

もう一つの外資系消費財企業では、要件が厳しく同業界でのある一定以上の経験が必須とされています。これは他業界の外資系企業と比較してもオープンポジションでの採用割合がとても高いことが主な理由です。

このため20代後半以上のマネージャー、シニアマネージャークラスの中途採用は、同業界及び類似業界での転職が多く、人材は業界エリアの内側で循環しています。

また殆どの外資系消費財企業では製品の開発や研究を日本国内で行うことは稀であるため、研究開発職に関するポジションは極少数です。新卒、中途採用を問わず、採用はセールス、またはマーケティング、管理系職種に偏っています。

加えて採用後のキャリアも、ジョブ・ローテーションが行われることは珍しく、細分化された業務に携わりその専門性を深めていくことが特徴です。外資系消費財企業への転職を目指す候補者は、セールスかマーケティング、このどちらかに自らの専門性を絞り、経験を十分に積み転職に備えることが求められます。

では異業界でのキャリアを持つ候補者や、ゼネラリスト的な候補者には好機はないのか、というと幾つかの希望は残っています。例えば日本初上陸の形で、外資系消費財企業が日本法人を新規設立するケースが挙げられるでしょう。日本の消費財市場は世界的にみても消費者の水準が高く、実験的なマーケティングや諸外国への進出のメルマークとして、大胆な陣容の日本法人を構築するケースが散見されます。この際には必要要件を広げ、幅広い人材を集めようとする傾向があり、この業界でのキャリアをスタートさせるためにも挑戦する価値がある好機と言えるでしょう。

採用する企業側からの視点で考えると、どこかのポジションに空きがうまれると、社内からの内部昇格候補や、競合他社からの優れた人材の他薦、自薦がすぐに集まってくるため、適切な競争が自然に生まれ、順調な採用が続いています。

ただ日本法人の社長や、それに類する責任あるポジションは例外です。

エリアの最高責任者については、専門性よりもイノベーションに関する期待値が高く、同業界以外からの人材を抜擢するというトレンドが時折発生します。このためエグゼクティブな候補者は、当人も驚くような突然のオファーを受け、後に経済誌等で大きく取り上げられるケースも少なくありません。

このような異業界からの責任者の登用は自薦ではなく、ヘッドハンティングによるものが殆どです。その際には、候補者のバックグラウンドの選択やリストアップ、そしてリファレンス(人材リスクに対する調査、照会)は欠かすことの出来ない工程の一つです。どこかの工程に不安を感じる場合は、リテーナー型サーチや専門のリファレンスを検討してみてください。これらは高効率の人的投資であり、自社の人事部門で行なうより精度も高く、時間や費用を大きく圧縮することが可能だと思われます。

過去のレポート

-

自動車・機械・重電AUTOMOBILES / MACHINERY

HEAVY ELECTRIC採用難易度:5.0

-

IT・通信IT · COMMUNICATION

採用難易度:5.0

-

資源・素材・エネルギーRESOURCES / MATERIAL

ENERGY採用難易度:4.0

-

食品・消費財FOOD / CONSUMER GOODS

採用難易度:2.0

-

建設・不動産CONSTRUCTION / REAL ESTATE

採用難易度:5.0

-

流通・小売・商社DISTRIBUTION / RETAIL

TRADING COMPANY採用難易度:1.0

-

コンサルティングCONSULTING

採用難易度:4.0

-

医療MEDICAL

採用難易度:3.0